『スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還』とは?|どんな映画?

『スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還』は、壮大な銀河戦争を描く「スター・ウォーズ」サーガのオリジナル三部作を締めくくる、スペースオペラの金字塔的作品です。

帝国軍による圧政が続く中、若きジェダイの騎士ルーク・スカイウォーカーが、仲間たちとともに銀河の未来をかけた最終決戦に挑みます。光と闇、家族と宿命、そして希望と赦しといったテーマが重層的に描かれ、シリーズ最大のクライマックスを迎える本作は、単なるSFアクションを超えた「神話的ドラマ」の趣を持っています。

ダース・ベイダーとの親子関係の決着や、帝国と反乱軍の最終戦争など、物語の核心が次々と明かされる構成は、長年シリーズを追ってきたファンにとっても感情の頂点を揺さぶる内容です。

一言で言うなら、「光と闇の対立が壮大に決着する、ジェダイ神話の完結編」。初めて観る人にとっても、物語の壮大さと映像のスケール感に圧倒されることでしょう。

基本情報|制作・キャスト/受賞歴・公開情報

| タイトル(原題) | Star Wars: Return of the Jedi |

|---|---|

| タイトル(邦題) | スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還 |

| 公開年 | 1983年 |

| 国 | アメリカ |

| 監 督 | リチャード・マーカンド |

| 脚 本 | ローレンス・カスダン、ジョージ・ルーカス |

| 出 演 | マーク・ハミル、ハリソン・フォード、キャリー・フィッシャー、ビリー・ディー・ウィリアムズ、イアン・マクダーミド ほか |

| 制作会社 | ルーカスフィルム |

| 受賞歴 | アカデミー賞 特殊効果賞・特別業績賞 受賞/視覚効果・音響賞など複数部門ノミネート |

あらすじ(ネタバレなし)

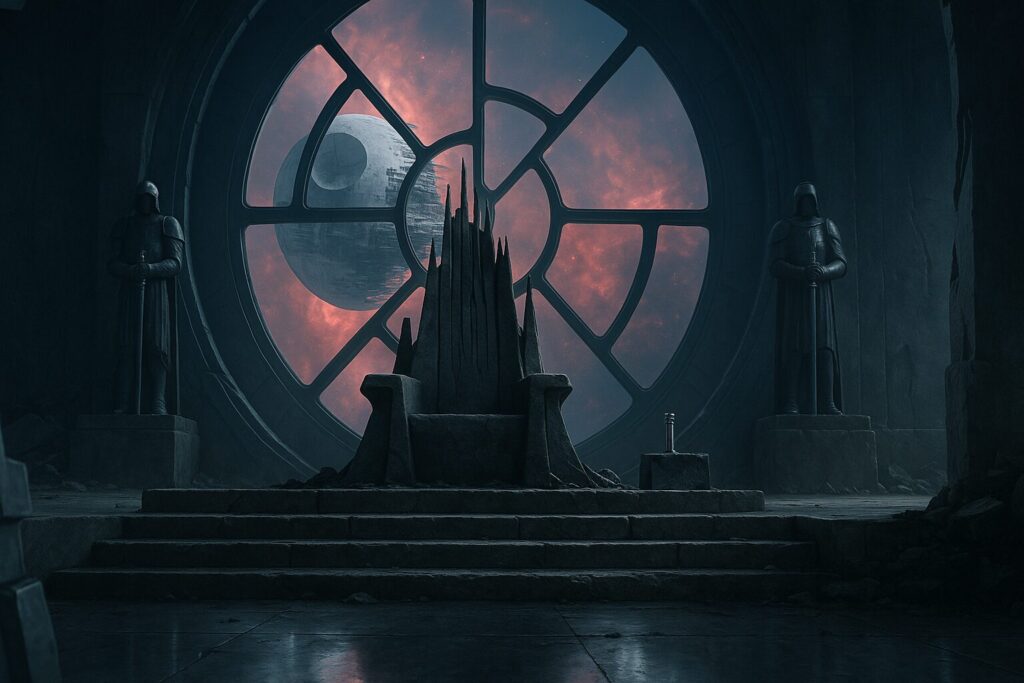

帝国軍の新たなる脅威——第二デス・スターが建造されるなか、反乱軍はその破壊と銀河の解放を目指して動き始めます。捕らえられたハン・ソロを救出すべく、ルーク・スカイウォーカーやレイア姫、チューバッカらおなじみの仲間たちが再集結。彼らの前に待ち受けるのは、冷酷な犯罪王ジャバ・ザ・ハットと、ますます勢力を増す銀河帝国の支配です。

ジェダイとして成長したルークは、師ヨーダとの再会を経て、自身の運命と対峙する覚悟を固めていきます。そして、彼が目を背けることのできない存在——ダース・ベイダーとの因縁が、いよいよ避けられない段階へと進んでいきます。

果たして彼らは、この銀河を覆う闇に希望の光をもたらすことができるのか?

壮大なフィナーレへと向かうその旅路は、アクション・ドラマ・神話が融合した一大スペースオペラの真骨頂と言えるでしょう。

予告編で感じる世界観

※以下はYouTubeによる予告編です。

独自評価・分析

ストーリー

(4.0点)

映像/音楽

(4.5点)

キャラクター/演技

(4.0点)

メッセージ性

(3.5点)

構成/テンポ

(4.0点)

総合評価

(4.0点)

『ジェダイの帰還』は、シリーズ最終章にふさわしいスケール感と感情的な重みを備えています。ストーリーは王道ながらも熱く、映像と音楽は1983年当時としては驚異的な完成度で、ジョン・ウィリアムズのスコアも忘れがたい印象を残します。

一方で、イウォーク族の描写などに対しては評価が分かれる点や、物語の収束にやや急ぎすぎた感があるため、メッセージ性や構成面で満点評価には至りませんでした。それでも主要キャラクターの演技やドラマには深みがあり、感動的なラストに向かってしっかりと導いてくれる構成は高く評価できます。

3つの魅力ポイント

- 1 – クライマックスとしての完成度

-

本作はオリジナル三部作の最終章として、ルークとベイダー、皇帝との対決を中心に感情の決着を見事に描いています。ファンにとっては待ち望んだクライマックスであり、感動と緊張感が一体となったラストは、シリーズ全体の集大成として非常に完成度が高いです。

- 2 – ジェダイの神話性と成長譚

-

ルークの内面の葛藤や師との別れ、父との対峙など、精神的な成長を丁寧に描写することで、「ジェダイ」とは何かという神話的テーマに深みを与えています。アクション一辺倒ではなく、心の戦いに重きを置いた構成がシリーズの深層を際立たせます。

- 3 – 宇宙と森の多彩な舞台展開

-

宇宙戦と惑星エンドアでの地上戦が同時進行で展開されるクライマックスは、視覚的にも戦略的にも多層的な魅力を持っています。壮大なスペースバトルと自然の中での戦いが対比され、スケール感と臨場感を両立させています。

主な登場人物と演者の魅力

- ルーク・スカイウォーカー(マーク・ハミル)

-

本作でついにジェダイとしての覚悟を決めたルークは、精神的にも肉体的にも大きく成長した姿を見せます。マーク・ハミルは序盤の未熟な青年から、父との対峙を決意する強い意志を持った存在へと自然に変化させ、シリーズを通じての成長を見事に体現しました。

- ダース・ベイダー(デヴィッド・プラウズ/声:ジェームズ・アール・ジョーンズ)

-

圧倒的な存在感を放つ銀河帝国の象徴ダース・ベイダーは、本作で人間性の一端を見せ、シリーズ屈指の感動的な転機を迎えます。演技と声の分業という特殊なキャスティングが、キャラクターに重層的な奥行きを与えており、その“内に秘めた葛藤”を感じさせる演出は圧巻です。

- レイア・オーガナ(キャリー・フィッシャー)

-

反乱軍の指導者としての知性と強さ、そして兄ルークとの絆を通して見せる優しさ。そのすべてを兼ね備えたレイアを、キャリー・フィッシャーが芯の通った演技で魅力的に演じています。特にジャバの宮殿での勇敢な姿や、エンドアでの柔らかな表情は印象的です。

- ハン・ソロ(ハリソン・フォード)

-

お調子者で皮肉屋、でも誰より仲間想い。そんなハン・ソロを演じるハリソン・フォードは、軽妙なセリフ回しからシリアスな表情まで自在に操り、物語に軽やかさと深みを同時に与えています。レイアとの関係の変化にも注目です。

視聴者の声・印象

こんな人におすすめ

逆に避けたほうがよい人の特徴

SFやファンタジーの世界観にあまり興味がなく、現実的な人間ドラマを好む人

シリーズを通して観るのが前提となるため、長編や前作の視聴が苦手な人

80年代特有の映像表現やセットに古さを感じてしまう人

可愛らしいキャラクター(イウォークなど)が物語の雰囲気を壊すと感じてしまう人

感動よりもスリルやスピード感を重視するアクション映画ファン

社会的なテーマや背景との関係

『スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還』は、エンターテインメント作品でありながら、当時の世界情勢や普遍的な社会テーマを反映した深いメッセージを内包しています。物語全体を貫くのは「自由と抑圧の対立」というテーマであり、銀河帝国と反乱軍の構図は、冷戦下の超大国と市民のレジスタンスの象徴とも読み取れます。

1983年の公開当時、世界はまだ冷戦の真っ只中にありました。全体主義体制や軍事力による支配に対する不安が高まっていた時代において、本作に描かれる帝国の圧政と、少数勢力である反乱軍の決起は、多くの観客にとって希望の象徴となりました。特に「個人の信念が大きな体制を動かすことができる」という描写は、政治的抑圧を受けていた地域や層にとって強い共感を呼んだとされています。

また、物語の中心には「親子関係」や「贖罪」といった人間的・倫理的テーマも存在します。ルークとダース・ベイダーの対決は単なる善悪の戦いではなく、「過去の過ちを受け入れ、変わることは可能か」という深い問いかけでもあります。これは現代においても、社会的に許されない行為をした人物が更生できるのかという議論と重なる部分があります。

さらに、エンドアの森での戦いでは、テクノロジーと自然の対比が描かれています。イウォークという原始的な種族が、高度な技術を持つ帝国軍に立ち向かう構図は、「文明と自然の共存」「小さき者の抵抗」という現代的な環境問題や多様性の尊重にも通じるテーマです。

このように『ジェダイの帰還』は、単なる宇宙戦争の物語にとどまらず、時代性・倫理・自然観といった幅広い視点からも解釈可能な作品となっており、その多層的な魅力が40年を経た今でも色あせない理由の一つです。

映像表現・刺激的なシーンの影響

『スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還』は、1983年の公開当時としては最先端の視覚効果と音響技術を駆使した作品であり、今なおその演出力は高く評価されています。宇宙空間での大規模な艦隊戦、ライトセーバーによる戦闘描写、異星のクリーチャーたちの造形やセットデザインなど、どれをとっても高い没入感とリアリティを持って描かれています。

ジョージ・ルーカスが設立したILM(インダストリアル・ライト&マジック)の手によるVFXは、当時の映像表現の限界を押し広げました。特に、帝国軍のデス・スター攻防戦における複数の視点からのカット切り替えや、スピード感ある戦闘シーンは、現代のブロックバスター映画にも通じる迫力と演出センスを感じさせます。

音響面でも、ジョン・ウィリアムズによる壮大なスコアが映像のドラマ性を強調し、効果音とのバランスが視覚・聴覚両面での高い没入感を実現。戦闘中の重厚なサウンド、異星の環境音、キャラクターの咆哮など、細部に至るまで音作りが徹底されています。

一方で、刺激的な描写についても触れておく必要があります。過激な暴力や残酷な描写は本作には少なく、血や死体が直接的に映るようなグロテスクなシーンはほとんど存在しません。戦闘や爆発シーンは多数ありますが、いずれもPG指定の範囲内であり、子どもから大人まで幅広い層が安心して楽しめる内容です。

ただし、ダース・ベイダーのマスクが外れるシーンや、皇帝による“フォース・ライトニング”などは、演出的に強いインパクトを持っており、年齢の低い視聴者にとっては若干の恐怖を感じる可能性があります。親子での視聴を検討している場合には、そうしたシーンに対する簡単な説明や心構えを持っておくとよいでしょう。

総じて本作は、視覚・音響ともに映画体験としての完成度が極めて高く、過度な刺激を避けつつも記憶に残る演出が施された作品です。今なお色あせない映像美とともに、安心して楽しめる映画であると言えるでしょう。

関連作品(前作・原作・メディア展開など)

『スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還』は、「スター・ウォーズ」オリジナル三部作の第3作目にあたります。三部作全体としては以下の順で構成されています。

- スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望(1977)

- スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲(1980)

- スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還(1983)(本作)

この三部作は「ルーク・スカイウォーカーの成長」と「銀河帝国との戦い」を中心に描かれた神話的な物語であり、初見の方にもオリジナル三部作から観ることが推奨される理由となっています。

また、本作はジョージ・ルーカスのオリジナル脚本に基づいた完全オリジナル作品であり、小説や漫画といった原作に基づくものではなく、映画自体が“原作”として独自の世界観を構築した点が特徴です。

スピンオフやメディア展開としては、以下のような作品群が本作やその周辺時系列に連動しています:

- 『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』(2016):エピソード4直前を描いた前日譚

- 『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』(2018):若きハン・ソロの冒険を描く

- 『マンダロリアン』(2019〜):エピソード6直後の銀河を描く実写ドラマ

- 『ボバ・フェット/The Book of Boba Fett』(2021):本作で印象的な賞金稼ぎの視点を描くスピンオフ

これらのスピンオフ作品やドラマは、時系列的に「エピソード6」周辺を補完する内容となっており、特に『マンダロリアン』は本作の余波を描くため、視聴後に観ることで理解が深まる構成です。

また、ジュニア向けのノベライズ作品やアニメシリーズ、ゲーム、小説などの拡張宇宙(レジェンズ)も多数存在しており、メディアミックスとしての展開規模は世界的にも屈指です。中でも“カノン(正史)”として扱われている作品群は、公式設定に基づいて時系列的にも整理されているため、順番に沿って視聴・読書することで、より深く世界観を楽しめます。

シリーズ

-

映画『スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス』徹底解説|伝説の幕開けとシスの影

『スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス』とは?|どんな映画? 『スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス』は、壮大な宇宙を舞台にしたSFファンタジー映画で、ジェダイとシスという光と闇の戦いを描いたシリーズの第1作目です。政治的陰謀や冒険、迫力あるアクションが融合し、シリーズの起点となる物語が展開され… -

映画『スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃』圧巻のビジュアルと暗躍する陰謀──銀河戦争の幕開けを描くSF巨編

『スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃』とは?|どんな映画? 『スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃』は、ジョージ・ルーカス監督による「スター・ウォーズ」シリーズの第5作目であり、時系列では2番目にあたるSF超大作です。 物語の舞台は、銀河共和国が揺れ動くクローン戦争前夜。若きジェダイのアナキン・スカイウ… -

映画『スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐』考察と魅力|アナキンの悲劇と光と闇の物語

『スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐』とは?|どんな映画? 『スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐』は、銀河帝国誕生の瞬間と、ジェダイ騎士アナキン・スカイウォーカーがダークサイドに堕ち、ダース・ベイダーへと変貌する姿を描いた壮大なSFスペースオペラです。 『スター・ウォーズ』サーガの時系列においては第3作目に位… -

映画『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』の魅力と神話的世界観を徹底解説

『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』とは?|どんな映画? 『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』は、銀河を舞台にした壮大なスペースオペラであり、SF映画の歴史を変えた伝説的作品です。 1977年に公開された本作は、後に“エピソード4”と位置づけられる「スター・ウォーズ」シリーズの原点。若き農夫ルーク・スカイウ… -

映画『スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲』を考察|シリーズ屈指の名作が描く父と子の運命

『スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲』とは?|どんな映画? 『スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲』は、SF映画の金字塔「スター・ウォーズ」シリーズの第2作目(物語上は5番目)として1980年に公開された作品です。 ジャンルとしてはスペースオペラに分類され、宇宙を舞台に善と悪の勢力がぶつかり合う壮大な物語が描かれま… -

映画『スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還』徹底解説|銀河の命運を懸けた最終決戦

『スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還』とは?|どんな映画? 『スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還』は、壮大な銀河戦争を描く「スター・ウォーズ」サーガのオリジナル三部作を締めくくる、スペースオペラの金字塔的作品です。 帝国軍による圧政が続く中、若きジェダイの騎士ルーク・スカイウォーカーが、仲間たち… -

映画『スター・ウォーズ エピソード7/フォースの覚醒』徹底レビュー|新たなる伝説の幕開けと継承の物語

『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』とは?|どんな映画? 『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』は、伝説的なSFサーガ「スター・ウォーズ」シリーズの新たな三部作の幕開けを飾る一作であり、前シリーズから約30年後の世界を舞台に、新旧キャラクターが交錯する壮大なスペースオペラです。 銀河に再び現れた脅威「ファースト・オーダー」… -

映画『スター・ウォーズ エピソード8/最後のジェダイ』徹底レビュー|フォースと世代交代の物語が交錯する意欲作

『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』とは?|どんな映画? 『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』は、壮大な銀河戦争を描く「スター・ウォーズ」シリーズの第8作目であり、スカイウォーカー・サーガの中心に位置する一作です。SF(サイエンス・フィクション)とファンタジーが融合したスペースオペラとして、ジェダイとシスの戦い、銀河を… -

映画『スター・ウォーズ エピソード9/スカイウォーカーの夜明け』徹底レビュー|壮大な完結編が描く希望と選択の物語

『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』とは?|どんな映画? 『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』は、銀河を舞台にした壮大なSFサーガ「スター・ウォーズ」シリーズの“スカイウォーカー・サーガ”完結編となる作品です。 善と悪、家族と運命、希望と絶望といったテーマが交錯する中で、フォースに導かれた新世代の登場…

類似作品やジャンルの比較

『スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還』のようなスペースオペラや神話的構成を持つ作品には、いくつかの類似映画が存在します。ここではジャンルやテーマごとに近い作品を紹介し、「これが好きならこれもおすすめ」という視点で比較します。

『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』(2014) マーベル映画の中でも宇宙を舞台にしたチーム型ヒーロー作品。軽妙な会話や音楽の使い方などは『スター・ウォーズ』の影響を色濃く受けており、壮大なスケールとユーモアのバランスが魅力です。ただし、ややポップな演出が多いため、よりシリアスな神話性を求める層には好みが分かれるかもしれません。

『アバター 』(2009) 異星の文化と人類の衝突、自然とテクノロジーの対比といったテーマは、『ジェダイの帰還』におけるイウォークたちと帝国軍の対立構造に通じる部分があります。映像美とスケールにこだわる観客には特に響くでしょう。

『銀河ヒッチハイク・ガイド』(2005) ユーモアと風刺を交えた独特な世界観を持つSFコメディ。ストーリーの方向性はまったく異なりますが、宇宙を舞台にした奇想天外な冒険という点では通じるものがあります。『スター・ウォーズ』のパロディ的側面が好きな人におすすめです。

『セレニティ』(2005) カルト的な人気を誇るドラマ『ファイヤーフライ 宇宙大戦争』の劇場版。反乱軍のような立場で行動する主人公たちの姿や、帝国的な勢力との対立構図は『スター・ウォーズ』ファンにも刺さる要素です。やや荒削りな演出も含まれますが、熱量の高いストーリーテリングが特徴。

これらの作品はいずれも、「宇宙を舞台にした冒険」「仲間との連帯」「善悪の対立構図」といった要素を備えており、『ジェダイの帰還』と似た体験が得られるはずです。比較しながら観ることで、スペースオペラというジャンルの多様性と進化を感じることができるでしょう。

続編情報

『スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還』は、シリーズ全体の中で「オリジナル三部作」の完結編にあたりますが、その後も同じ世界観を舞台にした続編やスピンオフ作品が多数制作されています。以下に、現在までに確認されている主な続編情報を紹介します。

1. 続編の存在

本作の直接的な続編として、『スター・ウォーズ エピソード7/フォースの覚醒(2015)』が公開されています。さらに、『スター・ウォーズ エピソード8/最後のジェダイ(2017)』、『スター・ウォーズ エピソード9/スカイウォーカーの夜明け(2019)』と続き、「続三部作」と呼ばれる新たな物語が展開されました。

2. 続編タイトルと公開時期

現在確認されている最新の続編映画は、『スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー』(2026年5月22日公開予定)で、ディズニー公式により正式にタイトル・公開日が発表されています。また、2027年5月28日には『スター・ウォーズ/スターファイター(原題)』が予定されています。

3. 制作体制

『マンダロリアン・アンド・グローグー』は、ジョン・ファヴローが脚本・監督を務め、『マンダロリアン』シリーズの延長線上として制作されます。『スターファイター』はショーン・レヴィ監督、主演にライアン・ゴズリングを迎えた大作映画として進行中です。また、その他にもシャルミーン・オベイド=チノイ監督による「レイ再登場作品」、ジェームズ・マンゴールドによる“ジェダイ誕生以前”を描く作品など、複数の企画が正式発表・進行中です。

4. スピンオフ・構成の形態

『マンダロリアン』『ボバ・フェット』『アソーカ』『アコライト』『スケルトン・クルー』など、Disney+の実写ドラマシリーズとして展開されている作品群は、エピソード6以降の銀河を補完・拡張する位置づけにあります。これらの物語は相互に連動しており、今後劇場作品とも統合される予定です。

このように、『ジェダイの帰還』は単なる「完結編」ではなく、後続のストーリーやキャラクター、世界観へとつながる基軸となる重要作です。今後も続編・スピンオフを通してその影響は広がり続けるでしょう。

まとめ|本作が投げかける問いと余韻

『スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還』は、銀河を舞台にした壮大な戦いのクライマックスであると同時に、人間の内面と向き合う静かなドラマでもあります。ルーク・スカイウォーカーという一人の青年が、迷いと恐れを乗り越えて“ジェダイ”としての信念を貫く姿は、観る者に「自分はどう生きるか」という問いを投げかけてきます。

本作の魅力は、単なる勧善懲悪の物語ではなく、「悪とは何か」「赦しとは何か」というテーマを深く掘り下げている点にあります。父であるダース・ベイダーの中に、まだ善の心が残っていると信じるルークの姿は、絶望の中でも希望を見出す強さを象徴しています。

また、反乱軍と帝国軍の戦いは、単に政治的な対立ではなく、権力に屈するか、自由のために立ち上がるかという普遍的な選択を表しています。この対比は時代を超えて共感される要素であり、観る者の価値観を静かに揺さぶります。

視覚的には壮大で、音楽は力強く、キャラクターたちはそれぞれの道を選び取る。そのすべてが融合することで、本作はシリーズの中でも最も“余韻”が残るエンディングとなっています。終幕を迎えたあとに感じるのは、派手な達成感ではなく、どこか静かな、しかし確かな希望の感覚です。

そして、『ジェダイの帰還』というタイトルの通り、ここには「帰るべき場所」「本来あるべき姿」への回帰というテーマも込められています。善と悪の戦いを越えた先に、人はどうあるべきか?その問いに対して本作は明確な答えを示すのではなく、観る者一人ひとりに委ねているようにも感じられます。

全体を通して、本作はスペースオペラでありながら、普遍的な人間の物語としての完成度を持つ名作です。40年以上を経ても色褪せない理由は、視覚的インパクトだけではなく、物語の根底にある「選ぶ勇気」と「赦す心」への敬意にあるのかもしれません。

ネタバレ注意!本作の考察(開くと見れます)

OPEN

本作の最大の見どころの一つは、ルーク・スカイウォーカーの内的な葛藤と、その選択の意味にあります。彼がダース・ベイダー=父アナキンを救おうとする行為は、単なる“正義”の行使ではなく、「愛と赦しによる闘い」という視点を提示しています。

特に、皇帝パルパティーンの挑発に対してルークが怒りを爆発させ、ベイダーを打ち倒した直後に自ら戦いを止める場面は、非常に象徴的です。ここで彼がベイダーの義手を見つめ、自身の義手と重ね合わせる描写は、「力に飲み込まれた自分の未来」を見てしまった瞬間とも捉えられます。

また、ルークがダークサイドに堕ちる可能性を拒否した選択は、従来のジェダイ教義とは異なる“新しいジェダイ”像を示唆しているとも考えられます。従来のジェダイは感情を抑制することを重視してきましたが、ルークは「感情を否定せず、信念によって闇に打ち勝つ」というアプローチを選んだのです。

ダース・ベイダーの最期もまた重要です。彼が仮面を外して素顔を見せる場面は、“悪の象徴”から“父としての人間”への回帰を象徴しており、「マスクの下にある弱さと人間性」が救いの可能性を開くというメッセージにも感じられます。

さらに、ラストシーンで登場する霊体のジェダイたち(オビ=ワン、ヨーダ、アナキン)は、単なるファンサービスではなく、「ジェダイの在り方が精神的なものへと昇華された」ことの象徴とも解釈できます。“戦士”ではなく“導き手”としての存在。これは戦いの終わりを告げると同時に、新たな世代への継承を意味しているのかもしれません。

このように、『ジェダイの帰還』は表層的なアクションの背後に、倫理・感情・信仰といった深いテーマを織り込んだ作品であり、観るたびに新たな発見がある「考察型スペースオペラ」としても楽しめます。

ネタバレ注意!猫たちの会話(開くと見れます)

OPEN